“将各种创意和声音在流动的城市空间中展现,它既是关于你的,也是关于骑手的”

“我也来自加湿比克”,一个美团外卖骑手的餐箱背后,贴着这八个大字。亮黄色的“加湿比克”前面,还画有定位标识,强调着这是一个地名。

4月上旬,骑手载着“加湿比克”在陕西省西安市的街头狂奔,他也好奇,加湿比克到底在哪儿。

带着“加湿比克”的骑手。图片由受访者提供

地图上确实不存在加湿比克,它是歌手庞麦郎创设的一个地名,而庞麦郎正因精神分裂症住院。

“他编造了一个地方,说他自己来自这里。没有人给他作证的时候,大家都觉得是虚构的。那我说我也来自那里,我就成了一个证人。”网名为“食花多”的艺术家告诉全现在,正是他设计了餐箱上的这句话,他要公开为加湿比克的“存在”作证。

租一块30*40公分的表达

食花多的“我也来自加湿比克”,实则是他投放在骑手餐箱的一则广告。

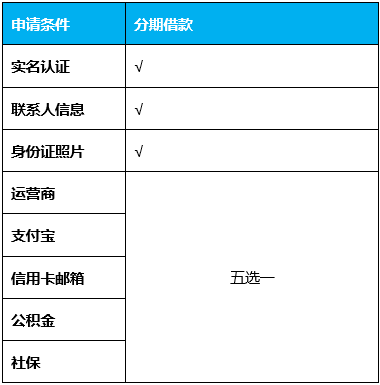

给骑手10元即可租5天,有30*40公分的展示空间,不能是商业宣传,文字内容以7-20字为佳,这是骑手餐箱广告位的租赁原则。投放后每天估计的露出时长超过10小时,流动于街道之间。

这个月的西安街头出现近40条风格迥异的餐箱广告。广告内容或是有意思的一句话,像“这是春天吗?”“你今天吃辣椒了吗?”;或是与骑手职业性质有所关联,比如“在无所谓和无畏之间是我与我的生命”,也有纯照片和画像。

骑手带着餐箱广告在路上跑单。图片截图自外卖计划视频

任一飞是广告投放的“中间商”,招募广告投放人、联系骑手贴广告、签署合同,但他不赚钱。他是艺术家,也是餐箱广告的发起人,餐箱广告正是他的艺术项目“外卖计划”的一部分。

任一飞从去年4月开始关注外卖骑手行业的议题,在做完资料耙梳后,他还下场干了3个月众包骑手。之所以做骑手议题,是因为他意识到外卖骑手是颇具代表性的新兴工作方式——它依靠系统和算法工作,同时骑手的参与又多是零工经济的形式。

成为骑手后,任一飞察觉到那些对算法、系统的分析,甚至具体到骑手安全问题的讨论,都属于知识分子圈层的讨论,难以到达骑手,两者之间,是被层层区隔的:一方面是骑手本身没有阅读长文的习惯,另一方面是骑手早就知道这些问题,而在他们看来,讨论不会带来改变,自然没有多大意义,到头来他们还是要在活在系统中。

“当我真的会出车祸,甚至马上被车撞的时候,我还是会去闯红灯的。这里面有个侥幸心理,或者说某种算法机制加给你的侥幸心理。”在送单之前,任一飞早在文献中知道,骑手经常会遭遇交通事故,但当他进入到骑手角色后,他不可避免地想要去闯红灯。因为闯红灯并不必然会造成车祸,却一定能跑快一点,这样单子就不会超时。

一名正在送单的骑手。图片来源:视觉中国

也因此,在之后设计自己的艺术项目时,他想要突破这种区隔——用感性化、视觉的方式表达,并且让骑手能参与其中。

设计之初,任一飞就注意到骑手餐箱是一个很好的展示空间。他们每天在城市里游走,从人们身边经过,餐箱这一小块区域,每天都会被各种各样的人看到,充满可能性。他最初思考的是,自己能在上面进行什么表达。后来,他意识到这也仅是他个人的表达,太过简单,便想到借用商业模式,做成租赁广告位,不仅能让更多参与者表达,还能给骑手带来额外收入——租赁费用全归骑手。

餐箱广告的项目也就多了一个面向,即创设出一个表达空间。3月30日发布的餐箱广告公开招募写道:“将各种创意和声音在流动的城市空间中展现,它既是关于你的,也是关于骑手的”。

大半个月时间里,这个项目已经收集到近400则广告,其中约有40个已经完成投放。

两名广告投放者告诉全现在,他们无法确定谁会看到这些广告,因为骑手总在赶路,停下来的时间非常少。任一飞则将餐箱广告的形式比喻作游击队。他觉得,在现有的公共空间中,普通人缺少表达和展示的空间,这个游击队便是在社会的缝隙中“钻空子”。

食花多也觉得,和线上的表达相比,线下空间的表达更可贵,而且当普通人在线上发言时,是很难被看到、关注到的,而线下流动广告能触及到的人群更多。

抑郁症患者Kris投放了一则与病耻感相关的广告——在黑色爆炸形的图案上,白色字写着“抑郁症不可耻”。

在日常生活中,Kris并没有在城市实体空间里看到过与抑郁症相关的广告,倒是常常看到妇科、男科医院的广告,“这句话比较简短。理解这句话的,比如说有相同经历的人,会感到欣慰;但不太了解的人,可能就不会太注意”,Kris觉得,如果有抑郁症病友在路上看到这句话,应该会受到鼓舞。

Kris告诉全现在,在网络空间谈抑郁症时,确实能感觉到有“限制”存在,即当人们表达自己抑郁的想法时,总会有人以“太脆弱”来评论,不够正能量的内容也常会引来批评,“在某些情况下,负面的声音是会受到一定抑制的”。

在西安街头投放广告时,食花多想起了来自陕西汉中的庞麦郎,广告词也与庞麦郎的隔空对话——我也来自加湿比克。

他知道,多数人都没听说过加湿比克。他也是一个多月前,看到庞麦郎入院的新闻后,翻查资料时,才知道了它的“存在”。同样是从乡镇迁徙到大城市的人,食花多被庞麦郎的故事打动了。他想着,或许有好奇的人看到广告后,会搜出加湿比克的来由和故事。如果广告在网络上传播开来,在医院的庞麦郎或许真的能看到。

目前投放的广告中,Kris印象最深的是“让我们一起来看日落吧”,“在一个城市空间里,大家都是比较匆忙的人,忽然来一句非常生活、不功利的话,就有点意思。”

带着“让我们一起看日落吧”广告的骑手。图片来自外卖计划的中期记录资料

连结

按照任一飞的设想,餐箱广告能让大众参与表达,并与骑手行业产生出连结。

外卖骑手黄一径平日在广州老城区送餐。他看到餐箱广告招募的推送后,主动联系了任一飞,想要成为挂餐箱广告的骑手。4月23日,黄一径第一次挂出餐箱广告,那是一家画廊的宣传广告。

黄一径的餐箱广告。图片由受访者提供

任一飞也期待骑手能投放自己的广告。在项目设计中,骑手投放广告是免费的,艺术项目会提供设计和租赁费用,不过暂时未有骑手来投放广告。黄一径想到,如果他要投广告的话,会设计一句和安全有关的话,例如“请关掉远光灯”。

黄一径期待着有其他骑手或路人来打听他的餐箱广告,那样的话,他就会把这个项目介绍一番,“这个项目可以带给我们外卖员最实际的,就是那份细微的收入,还有就是很奇妙的一些乐趣。当有人看到你车箱,过来跟你聊天,是一个很奇妙的事情。”

黄一径告诉全现在,骑手在日常送单的过程中有时是不被尊重的,他能从别人的眼光中感受到这点。看到餐箱广告招募时,他能感受到项目的用意,即让骑手走进公众视野,别人可能会留意到,他们不只是一个送餐工具,而是有生活的人。由餐箱广告促成的路人与骑手的聊天,也许是包含尊重和平等的。

在任一飞的外卖计划里,还设计了另外两个活动,一个是城中村骑手运动会,比赛中电动车开得最慢的骑手会胜出;另一个是“村中夜谈”,在晚上骑手下班之后,由他请来各行各业的人,和骑手一起围坐在城中村的空地聊天。算上餐箱广告,三项活动意味着三种不同的连结方式,分别是广告连结骑手与公众;运动会连结骑手之间;夜谈会则是打通各个领域的表达和沟通。

骑手运动会。图片由受访者提供

当任一飞给骑手讲解项目和张贴广告时,多数骑手只是把它作为一个广告——一次“增收”行为,有时他们也会好奇广告在讲什么,例如加湿比克在哪里。

至于骑手会从广告表达中,获得一种怎样的感受,任一飞目前也无法确定。不管这种连结能否发展出一个“结果”,至少骑手在参与的时候,能得到一种直观的感受,这是任一飞对外卖计划的定位。他认为,外卖计划只是在搭交流空间,提供一种参与方式,至于大家各自表达的内容和碰撞出的结果,则不存在预设。

城市中游走的隐喻

有人给骑手投放了一个写着“孤独”二字的广告——用略带弯曲的手写体写成,背着“孤独”的骑手,开的是一台特别破旧的电动车,“他一个人在大街上走,后面写着孤独,其实也挺有意味”,任一飞对这个场景印象特别深。

挂着“孤独”广告的电动车。图片由受访者提供

体验骑手工作时,任一飞每天送单6小时左右。他意识到,骑手完全是份一个人的工作,尤其是众包骑手管理比较松,只需要一部手机一台车,就可以工作了,完全不需要和同事合作。有时在路边停下,看到彼此同样穿着骑手制服,就会聊上几句,但相互根本不会认识。他觉得,这种原子化也非全然是坏事,有的骑手就是喜欢这工作能完全自己把控,免去了复杂的人事关系,但它的代价就是孤独。

一名西安的全职骑手告诉全现在,他每天派单14小时,开始这份工作后,他几乎退掉了全部微信群,因为实在没有空去看消息,甚至连孤独都没有时间。

去年9月,外卖骑手因新闻报道而成为网络热点,任一飞觉得这个议题“走红”的过程,就像是人们突然发现了那些每天能接触到,却被遮蔽着的人。

在食花多的印象中,骑手的状态要么特别匆忙,送完东西,马上又上路;要么一直在刷手机,就像在另一个世界,他的存在和这个城市没有关系,也特别孤独。

带着餐箱广告的骑手。图片由受访者提供

“骑手就是这个时代的一个隐喻。”食花多觉得,骑手的状态很游走,没有归属感。这种状态其实跟多数从农村、乡镇来到大城市工作的人是共通的,尽管他们的社会阶层不一样,但缺乏归属的感觉是类似的。作为一个乡镇里出来,多年漂泊在不同城市的青年人,他对此有亲身的体会。

加湿比克则是另一个隐喻。食花多把加湿比克定义为一个虚构的家乡,相当于从乡镇到城市的中转站——当小镇青年初到城市时,对出身的地方是不自信的,因此需要这么一个虚构的家乡来做中转。

“我想象他的外卖车经过一个高新科技园,当上班的白领看到加湿比克(广告)的时候,也许他们也刚听了庞麦郎,能够心领神会,并想到自己的社会身份。”食花多觉得,小镇青年在城市中的身份错位是痛苦的。“我也来自加湿比克”要表达的,也是让人们能慢慢接纳自己的社会文化身份。

“村中夜谈”的活动,艺术家会邀请不同行业的人,来和骑手一起聊天。图片由受访者提供

25岁的黄一径,则从骑手群体里看到“杀马特”的影子。黄一径的上一份工作是教人跳现代舞,因为喜欢骑车才转行送外卖。他计划着做一年骑手,用赚到的钱买台摩托车,骑行去西藏。他和任一飞结识到的很多骑手一样,把这份工作看作跳板,一个赚快钱的机会,而不是一份长久的职业。他们入行的原因也形形色色,有的是生意失败后,想再积累资本东山再起;有的是为了还债;还有的是养家压力大要赚外快。

“杀马特群体就像骑手一样。他们背后都有一个故事,有一些个人色彩在里面。”在黄一径看来,杀马特和骑手的相近之处在于,他们大多数从农村到大城市,处在城市底层。长时间、少休息的工作机制也是相近的,虽然骑手不会像杀马特那样有集体活动,但他们也会主动在工作缝隙中找乐趣。黄一径去过他的骑手师傅的宿舍——在城中村“握手楼”中,楼梯又窄又陡,很潮湿,两个房间挤了6个人,都是上下铺,但黄一径觉得他们都挺开心的。

做骑手后,黄一径察觉到骑手圈子也是有趣多样的,他们很会挤时间在工作中找乐子,不比白领差,“还蛮有意思的,有些骑手开完早会,还没到早高峰那段时间,就跑去喝咖啡”。

黄一径想过,如果有朋友或看到广告来搭讪的路人,想让他介绍一下骑手群体,他会“让他们都去看一下李一凡老师的《杀马特我爱你》。”

但现在,黄一径还没有遇到过人搭讪。